Нет, наверное, в мире человека, который не хотел бы узнать историю своего рода, когда и где впервые появились его предки на родной земле.

Много лет посвятил я розыску любой информации, касающейся моей семьи, интерес же к этим исследованиям заложил мой отец Лудников Николай Петрович, который часто рассказывал мне о том, где и как жили наши предки в далекие предвоенные годы.

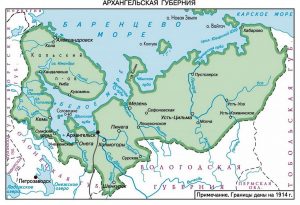

В детстве от отца я услышал рассказ о моих пращурах. Повествуя о них, батя частенько повторял, что хотел бы побывать в родном гнезде Лудниковых, в далеком селе Оксино. Оттуда он вместе с братьями и мамой Марфой Николаевной Зыковой вынужден был уехать, практически сбежать, в суровые предвоенные времена, когда его отца, моего деда, Лудникова Петра Федоровича, лишили свободы по навету недоброжелателей. Дед мой работал главным механиком на одном из пароходов, ходивших по Печоре, а Марфа Николаевна — поваром, на том же судне.

Рассказы отца явились своего рода фундаментом, на котором я и хочу воздвигнуть родовое древо, воссоздать хотя бы малую толику бытия моих родственников, разноцветными мазками отобразить суровые времена, в которые жили мои пращуры.

Прежде всего меня интересовал вопрос – откуда появилась наша фамилия – Лудниковы. Одна из моих версий такая – многие мои предки были прекрасными гармонистами, так, мой дед и его родной брат дядя Сережа, который проживал в Усть-Цильме, считались лучшими гармонистами на Печоре.

С коми языка «луд» переводится как «луг»: издревле в преддверии сенокоса коми-ижемцы проводили гуляния на лугах, не только в самом селе Ижма, но и в других деревнях Ижемского района. Однако версию эту пришлось отставить, как слабо доказательную.

И вот во время моих поисков на просторах Интернета в поле моего внимания попала поморская деревня Луда, основанная в XIV веке, на берегу одноименной реки при впадении в Унскую губу Белого моря, северо-восточнее деревни Уны.

В XIV веке эти земли принадлежали представителям крупного боярского рода, называемого историками «Степановщиной». В 1491 году угодья стали принадлежать их наследнику Амосу, которому перешли большие владения (в том числе и в Уне, где он жил сам) – рыбацкие тони, половинная доля в соляных варницах.

Жители деревень Уны и Луды, прославившись своими мастерами по выварке соли, и определили тем самым свою судьбу на несколько столетий вперед. После смерти Амоса в 1527 году сыновья его разделили отцовские владения между собой. Значительная часть их досталась старшему сыну Амоса — Алексею. А тот после пострига в монахи передал свои владения монастырям и церквям, в том числе церкви Святого Климента в Уне и Богородицкой в Луде.

В соляных варницах был заинтересован сам царь Иван Грозный. Беломорская соль «морянка» была известна по всей Руси. Наибольшего рассвета соляной промысел достиг в ХVI — первой половине ХVII веков. В это время в Беломорье вываривалось около 700 тыс. пудов соли. В 1556 году Работы на Смоляном буяне. Фото сайта «Кириллица» в пользу Антониево-Сийского монастыря было отписано несколько варниц в Уне.

По переписи 1688 года соляные варницы в Луде и Уне принадлежали Соловецкому монастырю. В документах также отмечено, что с 1780-х годов Уну и Луду стали называть посадами. До этого времени Лудский посад входил в состав Унского прихода, а находящаяся в посаде Богородице-Рождественская церковь считалась приписною к Троицкому храму. Богородице-Рождественская церковь деревянная, была построена в 1862 году на средства Унского прихода и «при пособии местных жителей».

Выварку соли производили таким образом: к чрену — огромному железному ящику, установленному на железных же полосах снизу и на четырех столбах по сторонам, — прокапывают от моря канаву или проводят трубы. По канаве этой или трубам протекает морская вода (рассол) и наполняет чан доверху. Снизу разжигают огонь и нагревают рассол этот до состояния кипения и испарения; затем накипевшую смесь снимают сверху лопаткой, а оставшуюся на дне чрена соль выгребают и сушат на воздухе.

Солеварение в течение трех веков занимало видное место в хозяйстве жителей этого региона. В небольших количествах здесь соль вываривали до начала XX века, так как для посола некоторой рыбы, например, сёмги, использовалась только поморская соль. В целом, соляной промысел в Поморье приходит в упадок в XVII веке.

Но не только соляным промыслом занимались мои предки, известно также по документальным источникам, что население посада коптило и засаливало рыбу.

Прежде профессия засольщика приобреталась практическим путём, выучкой в течение многих лет. Начиналась она с детства, когда мальчик был на побегушках. Потом его переводили в ледник на колку льда. Дальше учили укладке сёмги. Так, постепенно, шаг за шагом, он от старших получал накопленный веками опыт – какой соли и сколько нужно для «тузлука» (раствора), какая сёмга и какой глубины требуется прокол, какой температуры должна быть вода, как уложить сёмгу, чтобы она не потеряла наружного вида, и ряд других ценных навыков.

Поморы для засолки сёмги всегда имели тару, запас соли и хороший ледник со льдом. Засолка производилась с предварительным охлаждением, замораживанием сёмги. Оно не только делало сёмгу более выносливой при меньшем употреблении соли, но способствовало сохранению её природных качеств: нежности и вкуса. Способы засола сёмги в соединении с замораживанием в старину считались тайной, у каждого был свой секрет, поэтому хорошими засольщиками в деревне очень дорожили.

При засолке сёмги, а правильней сказать – при «холодном посоле», соль применялась не только в чистом натуральном виде, а в растворе воды со льдом и только с одним льдом в зависимости от способа. Соль употреблялась хорошего качества, чистая, выдержанная. Позже хорошо использовалась пермская соль.

Основное правило посола: всегда надо засаливать и укладывать начавшуюся портиться сёмгу отдельно от здоровой, т. к. хорошую рыбину можно также быстро испортить. Порченую рыбу легко отличить, она почти не поддаётся замораживанию, а туловище у неё становится мягким и дряблым. Поступающую от рыбаков сёмгу обязательно требовалось сразу заморозить (охладить) или немного подсолить, чтобы она ни минуты не лежала без обработки.

Для охлаждения, замораживания и засола применялось 2 способа: в растворе и сухой. Для первого способа готовился «тузлук». Для этого в бочке или чане с водой растворяли соль. Крепость зависела от продолжительности предполагаемого хранения, состояния ледника и тары. (Между прочим, засольщики в деревянных бочках солили только одну рыбу: сёмгу в сёмужьих, камбалу в камбальных, сельдь в сельдяных и т. д., после бочки промывались, просушивались, и потом опять в «свою же» тару солили ту же рыбу.)

Соль клали в разрезы «тешки», то есть брюшко, ею же обсыпали хребет, бока, хвостовую часть. Сколько и какой сёмге требовалось соли, зависело от её размера, продолжительности предстоящего хранения, состояния ледника, качества соли и опыта засольщика. Важно было получить сёмгу некрепкого посола. Усолистая сёмга становилась очень жёсткой и невкусной.

При сухом способе замораживания на дно бочки или чана насыпали мелко наколотый лёд, покрывая всё дно. Затем лёд посыпался солью, расходовали приблизительно от 2 до 3 кг соли на пуд рыбы (т. е. 120-190 граммов на 1 кг сёмги, в зависимости от качества соли). На слой льда с солью клали сёмгу рядами, плашмя – одна к другой. Полную бочку оставляли на сутки. Соль в соединении со льдом охлаждала температуру, и сёмга замораживалась. После замораживания делалась засолка.

Затем засоленную рыбу отправляли в Архангельск, Петербург, Москву и в Европу.

Конец XVII века ознаменовался гонением властей на старообрядцев, затронул, по всей видимости этот процесс и семью Лудниковых.

Конец XVII века ознаменовался гонением властей на старообрядцев, затронул, по всей видимости этот процесс и семью Лудниковых.

12 декабря 1667 года в Пустозёрск был этапирован и духовный лидер староверов – протопоп Аввакум, вместе с ним туда же были сосланы его сподвижники, Никифор, Лазарь, Епифаний. Здесь их поместили «порознь, очистя пустозерских крестьян избы, по одному человеку в ызбе», под надзором сопровождавшего их по всему пути следования сотника Феодора Акишева и девяти стрельцов. Народное предание говорит, что во время пути в Пустозёрск и остановки стражи у села Усть-Цильма на Печоре «Аввакум к народу обращался, просил, чтобы старых обрядов держались… руку высоко взметнул с крестом верным и крикнул: «Этого держитесь, не отступайтесь!».

Видимо, поэтому старообрядцы не селились в Пустозёрске, а старались основать поселение на некотором отдалении от мрачного места. Так вот, среди этих ревнителей веры, как я могу допустить, были и мои предки. А вывод такой я сделал, получив в руки пересланные мне Еленой Дмитриевной Лудниковой, краеведом из села Оксино, архивные материалы, среди которых было письмо, написанное в декабре 1808 года благочинным Пустозерского прихода Стефаном Спирихиным, в котором сообщалось, что Иван Зотиков Лудников был псаломщиком при местной церкви в селе Оксино.

В 1668 году начался бунт монахов Соловецкого монастыря против церковной справы, вводимой по всей стране патриархом Никоном, вошедший в историю как Соловецкое восстание 1667-1676 годов.

Соловецкий монастырь был в те времена северным русским форпостом, имеющим важное стратегическое значение, обусловленное опасностями, исходящими со стороны Англии и Дании. С 1637 года оборона Русского Севера полностью возложена на монастырь. В 1657 году значительная часть братии получила оружие. Построенная на рубеже XVI-XVII веков под руководством поморского крестьянина Трифона Кологривова крепость сделала монастырь неприступным. Его военная мощь подкреплялась экономической. В собственности монастыря находились огромные земельные наделы на материке, соляной и рыбный промыслы, разработки слюды, железноделательное и жемчужное производство, разные ремёсла, книгописание и иконописание.

Поэтому долгие 8 лет царские войска и не могли взять эту твердыню русского Севера, и лишь предательство помогло осаждавшим проникнуть в монастырь и учинить там суд и разгром.

В статье использованы материалы сайта «Онежское Поморье»

Николай Лудников