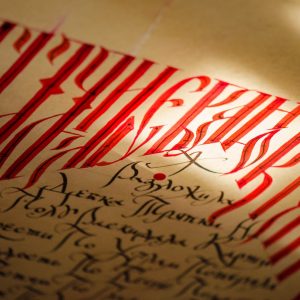

В чем разница между церковнославянским, старославянским и древнерусским языками? Вопрос не праздный: многие из нас путают эти понятия, а иногда отождествляют их.

В чем разница между церковнославянским, старославянским и древнерусским языками? Вопрос не праздный: многие из нас путают эти понятия, а иногда отождествляют их.

Начнём с того, что это не один и тот же язык с разными названиями, а три языка. Это родственники, но у них разные линии родства.

Все три относятся к одной языковой группе – славянской. Её учёные-лингвисты делят на три подгруппы: западнославянскую (в нее входят польский, чешский, словацкий языки), южнославянскую (болгарский, македонский, словенский, сербскохорватский) и восточнославянскую (русский, украинский, белорусский). Они, как три ветви, выросли из одного ствола – праславянского языка.

Восточнославянская ветвь – это и есть древнерусский, то есть язык единой, пока ещё не расчленённой восточнославянской народности, общий предок русского, белорусского и украинского. Он существовал в период примерно с VII—VIII по XIV—XV века. Это живой язык, на котором люди общались в повседневной жизни.

А старославянский по своему происхождению – южнославянский, ближайший родственник болгарского и македонского языков. Мы все знаем, что создателями нашей азбуки – кириллицы – были христианские просветители –равноапостольные Кирилл и Мефодий. Но они не только наш алфавит создали. Они подарили нам целый язык – благородный, высокий, книжный, который получил у учёных название «старославянский». Это язык церковных текстов, переведённых с греческого. Он всегда был исключительно богослужебным и никогда не использовался в качестве средства бытового общения.

На основе старославянского уже к концу Х века образовался церковнославянский – как результат взаимодействия с живыми славянскими языками. Таких языков много, соответственно, существует несколько вариантов (изводов) церковнославянского. Мы с вами сегодня пользуемся синодальным (новоцерковнославянским, общеправославным) изводом. А старославянский как язык ушёл в небытие.

В отличие от старославянского, на котором создавались исключительно богослужебные тексты, церковнославянский стал литературным языком в широком смысле: кроме сугубо церковных, на нем писали вероучительные, юридические тексты, летописи. Но справедливости ради надо сказать, что далеко не все: некоторые сочинения были написаны на древнерусском языке, самые известные из них – «Повесть временных лет», «Слово о полку Игореве», «Русская правда».

Получается, что древнерусский и старославянский языки – это, условно, братья, а старославянский и церковнославянский языки – это отец и сын. Отец рано ушел из жизни, а точнее, «растворился» в сыне, и сын неизбежно испытал влияние дядюшки. Но и сам оказал огромное воздействие на его дальнейшее формирование.

В частности, в современном русском языке бытует множество устойчивых выражений, пришедших из церковнославянского. Например, «иже с ним». Часто его истолковывают как «и так далее», а иногда даже как «пёс с ним». Верно ли такое понимание?

Давайте выясним это, продолжив раскрывать языковые секреты молитвы «Отче наш».

«И́же еси́ на небесе́ х». Что такое «иже»? И почему это слово пишется с большой буквы?

В разных молитвах, кроме «иже», мы встречаем формы «юже», «еже», «яже». А еще «якоже», «идеже», «аможе» и так далее. Их общий элемент – частица «же», которая прекрасно существует и в современном русском языке, правда, пишется раздельно. Мы используем её, когда нам нужно усилить смысл сказанного: «Я же тебе говорил!». Она так и называется – усилительная частица. И в церковнославянском языке у нее абсолютно та же функция.

Остаётся непонятной первая часть слова: «и». Это не что иное, как местоимение «он»: буквально – «Отец наш, Он же на небесах». Или, если приблизить перевод к современному языку, «Который на небесах». «И» – мужской род, «я» – женский, «е» – средний, «я» или «и» – множественное число. Соответственно, «иже» означает «который» или «которые», «яже» – «которая» или «которые», «еже» – «которое». А «ю» – это винительный падеж местоимения «она», «юже» значит «которую». С совпадающими формами единственного и множественного числа («иже», «яже») нужно ориентироваться по контексту.

Вот некоторые примеры:

«Господи, просвети мое сердце, еже (= которое) помрачи (помрачило) лукавое похотение…»;

«Богородице безневестная Пречистая, Яже (= Которая) без семене рождши всех Владыку…»;

«…Юже (= Которую) дал еси нам грешным заступление (как Заступницу)».

Теперь становится понятным, почему «Иже» в молитве «Отче наш» пишется с большой буквы. Здесь оно служит для называния Господа – как и местоимение Твой (Твоя, Твое). И то же самое происходит с формами «Яже», «Юже», когда они относятся к Богородице.

Ну а выражение «иже с ним», как мы выяснили, означает «которые с ним», то есть в применении к людям – «единомышленники», «соратники», а в применении к предметам и отвлечённым понятиям – нечто близкое, сопоставимое, подобное.

В следующем номере «Колокола Севера» мы разберёмся, что означает слово «еси», и начнём экспедицию по следам старославянского языка в нашей повседневной речи.

Оксана Беляева