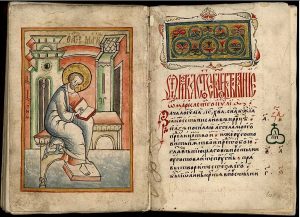

В церковь мы приходим разными путями, но, войдя в неё сердцем и разумом, принимаем её порядок, традиции, правила и язык. Язык во всех смыслах: и как всеобъемлющий культурный код, включающий различные знаки церковной принадлежности (календарь, архитектуру, иконопись, одежду, правила поведения), и как средство создания и восприятия текстов. Таким средством выступает церковнославянский язык. Вот ему и будет посвящена эта рубрика.

В церковь мы приходим разными путями, но, войдя в неё сердцем и разумом, принимаем её порядок, традиции, правила и язык. Язык во всех смыслах: и как всеобъемлющий культурный код, включающий различные знаки церковной принадлежности (календарь, архитектуру, иконопись, одежду, правила поведения), и как средство создания и восприятия текстов. Таким средством выступает церковнославянский язык. Вот ему и будет посвящена эта рубрика.

Для человека воцерковляющегося овладение церковнославянским языком часто представляет сложность. Конечно, мы понимаем общий смысл церковных текстов, но некоторые места остаются для нас туманными, а некоторые мы толкуем исходя из тех значений слов, которые существуют в современном русском языке. А в результате понимаем текст неверно или неточно.

Когда я пришла в церковь, академические знания очень пригодились. Но даже они не дают гарантии полного понимания богослужебных текстов. Церковнославянский – сложный язык. Каждая молитва, псалом, акафист, канон требуют изучения. По себе знаю, что частое повторение текста создаёт ощущение общей понятности, но когда начинаешь разбираться, то выясняется, что эта понятность была иллюзорной.

Надеюсь, что новая рубрика окажется полезной. Буду рада, если у читателей «Колокола Севера» появятся какие-то конкретные вопросы. Станем вместе искать ответы на них.

Вероятно, так не происходило бы, если бы традиция чтения и изучения православных богослужебных текстов была для российского общества непрерывной. Но исторические обстоятельства привели к тому, что теперь вступающим в православную жизнь чаще всего приходится осваивать церковнославянский язык с нуля, без опоры на опыт предшествующих поколений. Наша цель – помочь сделать это освоение более лёгким и увлекательным для новичков, а для тех, кто в Церкви давно, – открыть некоторые, возможно, незамеченные языковые тайны и тонкости.

«Наш церковнославянский язык — великое сокровище нашего духа, драгоценный источник и вдохновитель нашей народной речи… Ведь он — искони родной, свой нашему народу, на нём образовался нормальный, классический строй русского языка, и чем дальше отступает от этого корня язык литературы, тем более он портится, теряет определённость и ясность и тем менее становится родным и понятным народу… Ведь такого сокровища, какое есть у нас, не имеет ни одна Церковь, кроме Православной». Константин Победоносцев, русский правовед и государственный деятель

Мы будем слово за словом рассматривать разные тексты не с богословской, а с языковой точки зрения, разгоняя туман буквального непонимания. И начнём с главной христианской молитвы, которую знаем наизусть, которую произносим как минимум дважды в день – молитвы Господней. Сам Христос дал её апостолам в ответ на их просьбу: «Научи нас молиться» (Лк 11:1).

Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

Первое слово нашей главной молитвы – Отче. Эту форму мы переводим на русский язык как «Отец». В переводе слово стоит в именительном падеже, а в источнике – в особом, звательном, который в русском языке сохранился только в реликтовых, устаревших формах. Как, например, в сказке Пушкина: «Чего тебе надобно, старче?».

Звательный падеж – это особая форма, которая употребляется при обращении. Здесь будут и особые окончания: у существительных мужского рода, оканчивающихся на согласный звук (это, если помните, второе склонение в школьной грамматике русского языка) – -е (Боже, творче, отроче, рабе, иерее) или -ю (царю), у существительных мужского и женского рода, оканчивающихся на -а (первое склонение) – -о (жено, дево, владыко) или -е (земле, душе, Марие).

Ну и, конечно, из любого правила есть исключения: Господь в звательном падеже – Господи.

А вот во множественном числе, а также в единственном числе у существительных среднего рода так просто форму звательного падежа не определить: она будет совпадать с формой именительного. Здесь уже надо будет исходить из смысла текста.

Множество форм звательного падежа мы встречаем в акафистах:

Радуйся, начальнице мысленнаго наздания; радуйся, подательнице Божественныя благости.

Радуйся, Звездо, являющая Солнце; радуйся, утробо Божественнаго воплощения.

Радуйся, ключу Царствия Христова; радуйся, надеждо благ вечных.

Радуйся, Невесто Неневестная.

Одна наша ежедневная молитва также изобилует подобными формами:

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.

Любое существительное церковнославянского языка может иметь форму звательного падежа, но в текстах молитв в ней чаще всего употребляются слова, которые называют Бога, ангельские силы, святых: Господи, Боже, Иисусе Христе, Сыне Божий, Марие, невесто, ангеле мой хранителю, апостоле Павле, Иоанне, Николае… И это понятно: молитва по сути своей – обращение, мольба, призыв. Мы вступаем в живой разговор и прежде всего называем имя того, к кому обращаемся. Устанавливаем с ним личные отношения. Зовём его: «Отче наш…».

В следующем номере «Колокола Севера» наша новая рубрика продолжит знакомить читателей с языковыми секретами молитвы «Отче наш», а ещё расскажет о том, чем различаются между собой древнерусский, старославянский и церковнославянский языки.

Свои вопросы в рубрику «Изучаем церковнославянский» можете направлять по электронной почте: ludnikovnn@mail.ru.

Оксана Беляева

Новая рубрика — это новое достижение! Поздравляю редакцию! И новый автор с таким содержательным текстом — это открытие для читателя! Актуальное, закономерное и даже …ожидаемое! В это непростое время многие впервые приходят в православный храм или обращаются к Богу в Божием Храме души своей, искренне пытаясь «правильно» помолиться, но часто сталкиваются с непониманием старославянской лексики, так далеко «ускакал» через века наш велики и могучий русский язык! Читающий молитвослов думает: «Кто бы ещё объяснил, что это значит?!» И вот вам пожалуйста! Ответ Божественной Вселенной через газету «Колокол Севера» и статьи на современном языке, объясняющие морфологию, орфографию, фонетику и словообразование. Спасибо издателям и автору за это открытие!

Благодарим за отзыв!